【子ども】夜尿症(おねしょ)

夜尿症、いわゆる「おねしょ」について説明します。

5歳を過ぎても週に2〜3回以上の頻度で、少なくとも3ヶ月以上連続して夜間睡眠中の尿失禁(尿漏れ)を認めるものを夜尿症と言います。

夜尿症のお子さんが医療機関を受診するのは、ほとんどが小学校入学後です。

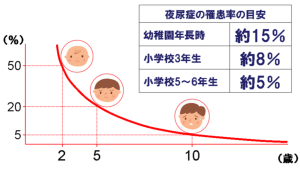

しかし、7歳児の夜尿症のお子さんは10%程度とされ、その後年間約15%ずつ自然治癒していき、成人に至るまでにほぼ全例が治癒すると考えられています。

男女比は約2:1で男児に多いとされています。

(引用:日本小児泌尿器科学会)

夜尿症は、夜間睡眠中の覚醒障害を基本として、抗利尿ホルモン(尿量を少なくするホルモン)の分泌不足による尿量増加、膀胱の未熟性による膀胱容量低下(膀胱が小さい)などが重なった結果起こると考えられています。

つまり、夜間尿量が多くても尿意で目が覚めてトイレで排尿するか、膀胱容量が夜間尿量をより大きくなれば、夜尿症は起こりません。

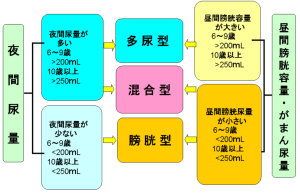

夜尿症は、夜間尿量と膀胱容量のバランスから3つのタイプに分類されます。①夜間尿量の多い多尿型、②膀胱容量の少ない膀胱型、③両者がみられる混合型になります。

(引用:日本小児泌尿器科学会)

膀胱の大きさや尿の量に問題がなく、睡眠障害(眠りが深い)ために夜尿が続く場合もあります。

「おねしょ」の治療では、お子さんご本人とご両親で悩みを共有し協力することが何よりも大切です。当クリニックでは「おねしょ」の治療も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

薬の治療を行う場合は、1〜2ヶ月で効果があるかどうかはっきり分かります。効かない場合は違う治療に切り替えます。

薬が効いた場合は、数ヶ月〜1年くらいは続け、時々やめられるかどうか試します。

平均すると1〜2年くらいかけて治療していくケースが多いですが、早い方はもっと短期間でよくなります。

検査の流れ

夜尿症のお子さんの5%弱に泌尿器科疾患、内分泌疾患、脊髄疾患や精神疾患が見つかることがあるため、これらの疾患による夜尿症でないか慎重に診察します。これらの疾患のないことが確認できたら、夜間尿量や膀胱容量の測定を行い、どのタイプの夜尿症か判断します。具体的には、問診、尿検査、超音波検査、尿流測定検査などを行いますが、痛みを伴う検査は行いませんのでご安心ください。

治療について

まずは生活指導として3つの基本方針、①中途覚醒を強制しないこと、②夕方以降からの飲水を控えること、③膀胱容量の拡大(膀胱に尿を十分に溜められるようにすること)を目的とした排尿抑制訓練、を行います。

また、欠席がいじめのきっかけにならないよう、学校行事にはできるだけ参加させるようにしましょう。

生活指導で改善がなければ薬物療法やアラーム療法を検討します。

治療法は夜尿症のタイプによって使い分けます。

多尿型には、抗利尿ホルモン(ミニリンメルト:デスモプレシン)を夜寝る前に補充する内服治療を行います。

膀胱型には、膀胱容量を大きくさせる内服薬(抗コリン薬など)の治療や、アラーム療法を行います。

混合型には、これらの治療法を併用して行います。

アラーム療法は夜間睡眠中のおもらしの始まった時にアラームのスイッチが入り、お子さんを音や振動で覚醒させるもので、3か月で60%程度のお子さんに有効という報告があります。しかし、ご両親の協力が必要不可欠であり、ご両親の負担が大きいため継続率が低いという欠点があります。

上記の治療を行っても夜尿の改善が乏しく、眠りが深すぎるタイプが疑わしい場合は、三環系抗うつ薬を使用することもあります。

また、便秘があるお子さんに対しては、便秘の治療で夜尿症が治るケースもありますので、便秘の治療も行います。

デスモプレシン(ミニリンメルト)は多くは1〜2週間以内に効果が現れます。効果が全くなければ1〜2ヶ月で中止も検討しますが、少しでも反応がある場合は、用量調整や他の治療と併用します。

抗コリン薬は効果発現はやや遅く、2〜4週間で効果があるかどうか判断します。こちらも最大で2ヶ月程度効果がなければ中止を検討します。

三環系抗うつ薬(イミプラミンなど)の効果発言は比較的早く、2〜4週間以内に効果が出てきます。