睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりして体の低酸素状態が発生する病気です。

睡眠時無呼吸症候群には3つの種類があります。

①閉塞型:口や鼻から肺の入り口である声帯に至る空気の通り道が細くなる

②中枢型:呼吸を調整する脳の働きが低下する

③混合型:閉塞型と中枢型の両方が関係する

大部分の方が閉塞型であり、閉塞型の睡眠時無呼吸症候群の原因のひとつは肥満です。

睡眠中はのどの緊張が緩むため、正常の人でも空気の通り道が細くなりますが、呼吸が止まるまでには至りません。

一方で、肥満の人は、のどへの脂肪沈着が増加するために空気の通りが悪くなります。

(引用:近畿中央呼吸器センター)

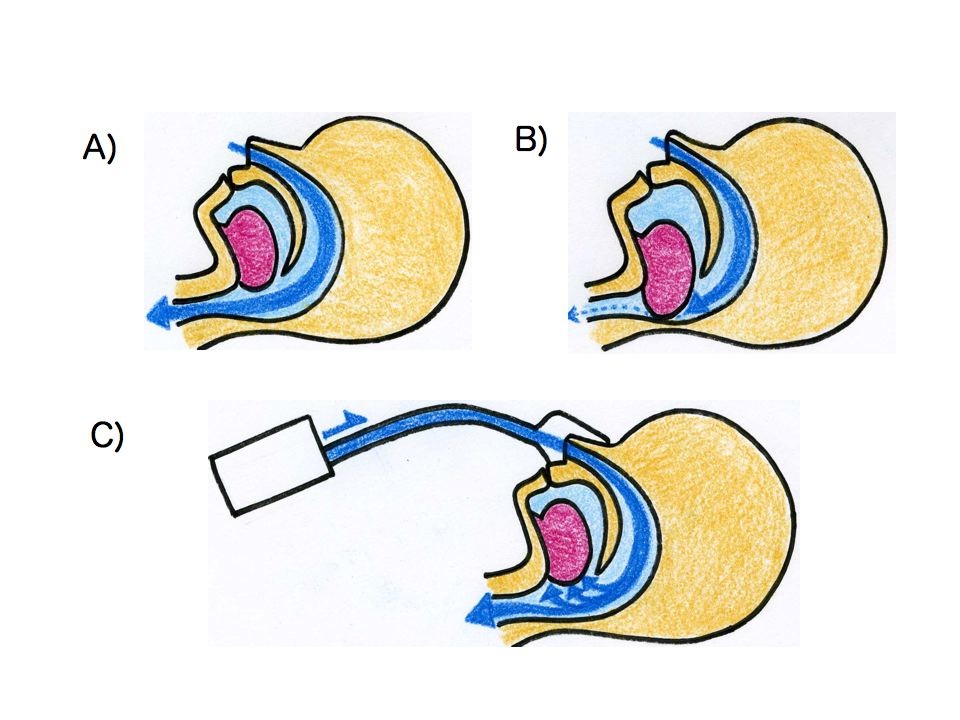

(図A) 正常の状態:呼吸をすると空気は鼻から気管へスムーズに流れる。

(図B)睡眠時無呼吸症候群の状態:のどの緊張がゆるみ、舌の付け根が下に落ち込んで空気の通りがさまたげられ、無呼吸やいびきとなる。

(図C)経鼻的気道持続陽圧療法を行うと、圧力で舌の付け根の落ち込みが防ぐことが出来るため呼吸が止まらなくなります。

肥満のない方でも,アゴの骨格(下顎骨が小さい)やのどの奥の形(扁桃腺や口蓋垂が大きい)によっては空気の通りが悪くなりやすく、無呼吸の原因となりえます。

また,飲酒や睡眠剤の内服はのどの緊張を緩める作用があるため、無呼吸を悪化させる可能性があります.

周囲の方からいびきを指摘される、寝汗をよくかく、起床時に頭痛や体のだるい感じがする、夜間に何度もトイレにいく、日中に眠気を感じるなどの症状がある方は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。

睡眠時無呼吸症候群を放置すると、高血圧、糖尿病、脂質異常症等の合併症を引き起こしたり悪化させる要因にもなります。

また、日中の眠気から交通事故など生命を脅かす原因にもなりますので、医療機関で相談を受けることをおすすめします。

検査の流れ

睡眠時無呼吸症候群の診断には、簡易検査(アプノモニター)と脳波を含めた精密検査(ポリソムノグラフィー;PSG)の2種類があります。

簡易検査は外来でも出来ますが、精密検査には入院が必要です。

当クリニックでも簡易検査を行うことは可能です。

入院が難しい方でも精密検査は可能であり、当院でも相談可能ですのでご希望があればお気軽に相談してください。

検査で、呼吸が止まったり浅くなったりする回数(無呼吸低呼吸指数;AHI)が1時間に5回以上に増加すると睡眠時無呼吸症候群と診断されます。

一般的には、AHIが20回以上に増えた場合、マスクによる持続陽圧呼吸療法(CPAP療法)の適応になります。

簡易検査でもAHIが40回以上の重症例であれば、精密検査を行わずに即座に治療開始となる場合もあります。

治療について

最も重要な治療法は,持続的気道持続陽圧療法(CPAP療法)です。これは顔にマスクをつけ、特殊な機械で圧力をかけて空気を気道に送り込む治療法です。この圧力によって肺への空気の流れがよくなり、呼吸が止まることがなくなります。

経鼻的気道持続陽圧療法は、専門の医療機器会社と連携してご自宅で治療を開始します。

治療開始後は、効果や体調の確認目的で1ヶ月に1回程度受診していただく必要があります。